どうも、コッキーです。

2018年の学習到達度調査結果では、日本の学力(読解力)が2012年の1位から大幅な順位低下が目立っています。

他の平均点も、軒並み順位を下げていますね(;´Д`)

科学的・数学的リテラシー、読解力の推移↓

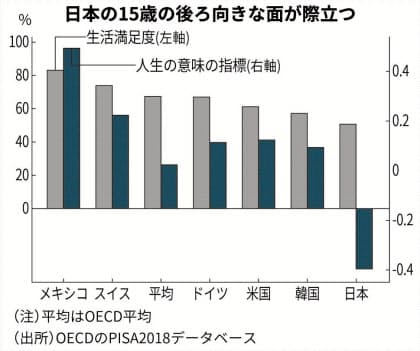

また、日本の15歳における「生きる意味を感じる」指標 で最下位、また「感情知能」でも最下位を示しています。

現在、諸外国と比べて日本の教育の有り方が問われています。

学力・人間力をもとにした序列付けや、はみ出すと否定され排除されるあり方に問題があるようですね。

『学力』及びコミュニケーション力や問題解決力なども含めた『人間力』軸に若者を序列づける力学と、トップダウンで望ましいあり方を指示し、他を許さないという力学を変えていかないといけない時代となっています。

スポンサードリンク

◇学力・人間力で序列 問題

2018年の経済協力開発機構(OECD)の学習到達度調査(PISA)は日本の読解力のランキング低下で注目を集めた。

一方で日本の15歳の生活満足度は4番目に低く、「生きる意味を感じる」指標は最低を示した。

日本の子供はなぜ後ろ向きなのか。東京大学教授に、課題と対策について聞いた。

学力面ではOECD平均を上回っているが、人生の意義や満足度の低さは諸外国と比べて顕著。

「日本財団が18歳の若者を対象に19年に実施した調査でも『将来の夢を持っている』などへの肯定的な回答の割合が、欧米・アジアの8カ国に比べ日本は圧倒的に低かった」

――なぜ肯定感が低いのか。

「教育のあり方が影響している。子供たちは2つのベクトルに支配されている。一つは学力を軸に若者を序列づける力学だ。階層構造をつくり、子供の後の人生に影響を及ぼす。特に高校受験を控えた中学校で顕在化している」

「加えて、学力だけではダメだとの考えから、学力外の要素が膨張してきた。90年代以降、受験戦争への批判や子供・若者による事件がもたらした社会不安などを受けて、年長者や政府が望ましいと考える若者になるようにする力が働いた」

「それは、自主性や社会性などを幅広くとらえ『生きる力』として強調された。

後にコミュニケーション力や問題解決力なども含めた『人間力』として、もう一つの序列の軸となった。学力と人間力の2本の軸が絡み合い、子供の能力の差を示すものになっている」

――序列以外に子供が受けるプレッシャーは何か。

「トップダウンで望ましいあり方を指示し、他を許さないという力学だ。

道徳の教科化や、学用品の置き方やノートの使い方を統一する『○○スタンダード』などに見られる」

「これらは特定のふるまいや心のあり方を求める。はみ出すと否定され排除される。子供たちに『このように育ってほしい』という圧力と、選別圧力がかかっている。自己肯定感の低い調査結果は当然に見える」

――学力に比べ、生きることへの意識が低いという調査結果にはなかなか注目が集まりません。

「世の中全体の風潮として、望む若者像と実態の乖離(かいり)が関心事になっている。日本経済を活性化しつつ、従順で万能な若者を望む声は大きい。学力など国際的に見た優秀さに力点が置かれがちだ」

「他方、今の若者は自分たちの人生が親世代より良くなるとは全く思っていない。経済が停滞し賃金水準が下がる中、仕事を持ち家庭を構えることが非常に難しいという絶望があり、否定的な意識がある」

――現状を打破するには、社会に何が必要か。

「全ての子供の存在を承認し、何がしたいかを大事にして対等に認めていくことだ。日本では親を含め、子供より上の立場の人が押しつけたり、ダメだと決めつけたりしがちだ。こうした圧力を根こそぎ変えなくてはならない」

「制度面では、様々な選択肢から望むものが選べる多様性が学校現場に必要だ。選択的夫婦別姓や同性婚などを思い浮かべてほしい。様々なあり方・進め方があり、それぞれに上下はないといった考えが、今の教育制度には少ない」

「具体的には、学級や学年といった固定的集団を廃止し、異学年を含む集団を編成することなどがある。個人の進度や学習ニーズを尊重しながら、一方で対話など共同で取り組む活動を用意し、双方を組み合わせて実施する教育の形だ。欧州では既に広がっている」

日本の学力の低下や、自己肯定感の低さには驚かされます。

これまでの教育の質が、日本の経済の停滞につながっているのだと感じています。

我が家では子供の成長・成功を願い、子供の教育には力を入れている方で、どちらかというと、学力よりは運動能力の向上に力を入れています。

また、教育の方針としては独別の学力を求めておらず、やり抜く力や自制心、感謝の気持ち、客観的思考育てる事に重点を置き、本人のやる気、好奇心を尊重しています。

教育も時代によって考え方が変わります。

それは、もちろん研究の結果から行われているもので、最新の教育に従うほど、良い結果が出る可能性が高いです。

親として、子供の成長を促すサポートをする事で、子供には、人生を楽しく生き抜く力を養ってあげたいですね。